NPO法人とは?+

利益を得られないの?+

メリットと義務+

特定非営利活動以外に

事業は出来ないの?+

活動内容とは?+

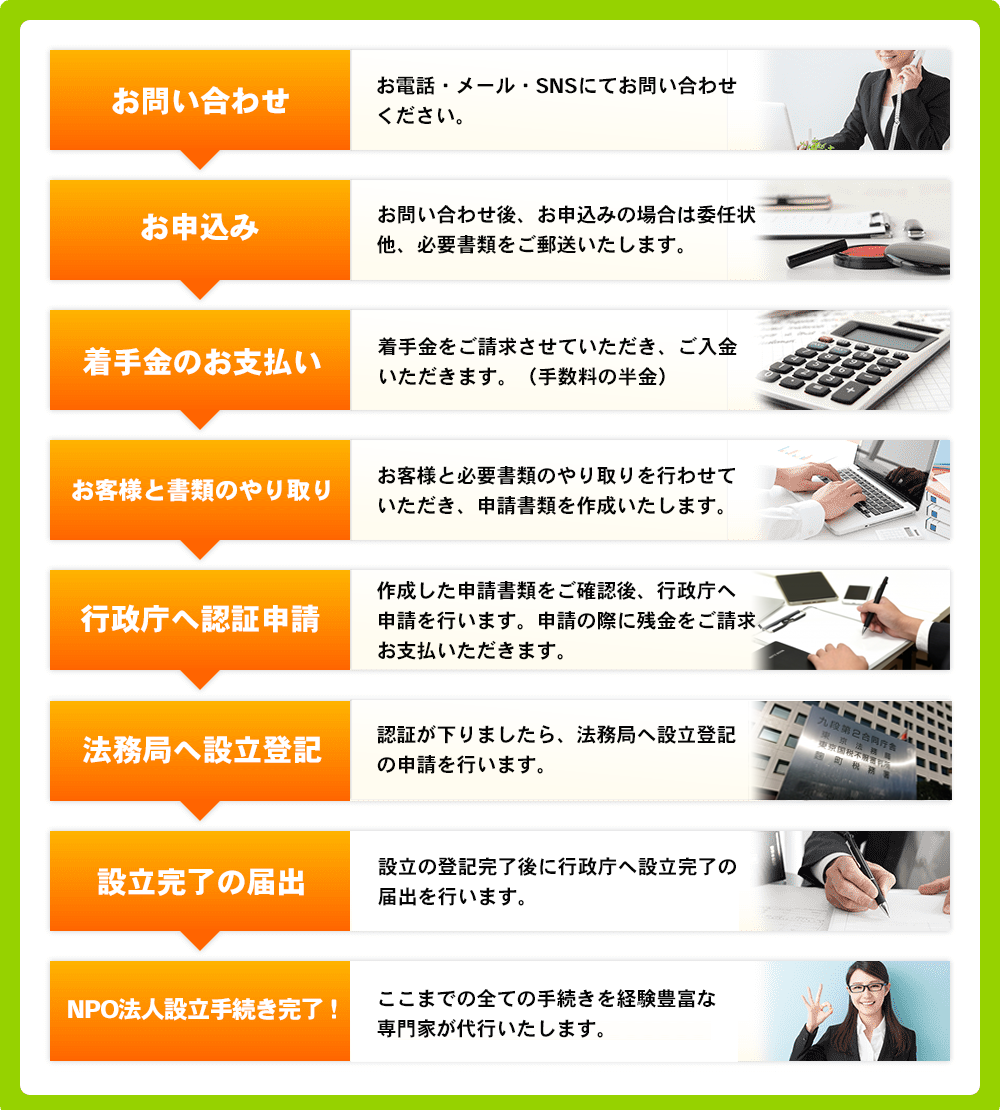

設立認証申請から法人成立までの

手続きの流れ+

要件(条件)とは?+

費用について+

役員の条件とは?+

設立後に行う手続きとは?+

役員になれない人(欠落事由)+

NPOとは、Non-Profit Organizationの略称であり、日本語で直訳すると、「民間の非営利組織、非営利団体」のことを指します。そして、この非営利団体に法人格を付与したものがNPO法人(特定非営利活動法人)と呼ばれます。

阪神・淡路大震災に端を発し、市民によるボランティア活動が盛んになりましたが、任意団体では契約等の事業活動に限界がありました。

そこで、ある一定の条件を満たせば、法人格を付与する制度として、NPO法人(特定非営利活動法人)が設立できるようになったのです。NPO法人は、国をはじめ都道府県においても、行政との協働を期待されており、NPOの支援に力を入れ始めております。

NPO法人ということで、「非営利なので利益をあげることができない」と思われがちですが、そんなことはありません。NPO法人の「非営利」とは、「利益を構成員(関係者)に再分配をしない」という意味です。もちろん、利益を再分配しないと言っても、従業員を雇い、労働の対価として給与を支払うこともできます。

ここまで説明してきた通り、NPO法人にはメリットもありますが、活動に制限があるのも確かです。

希望する事業がNPO法人として相応しいか、また、営利法人よりもメリットがあるかなどは、専門家に相談した上で判断されるのがベストです。

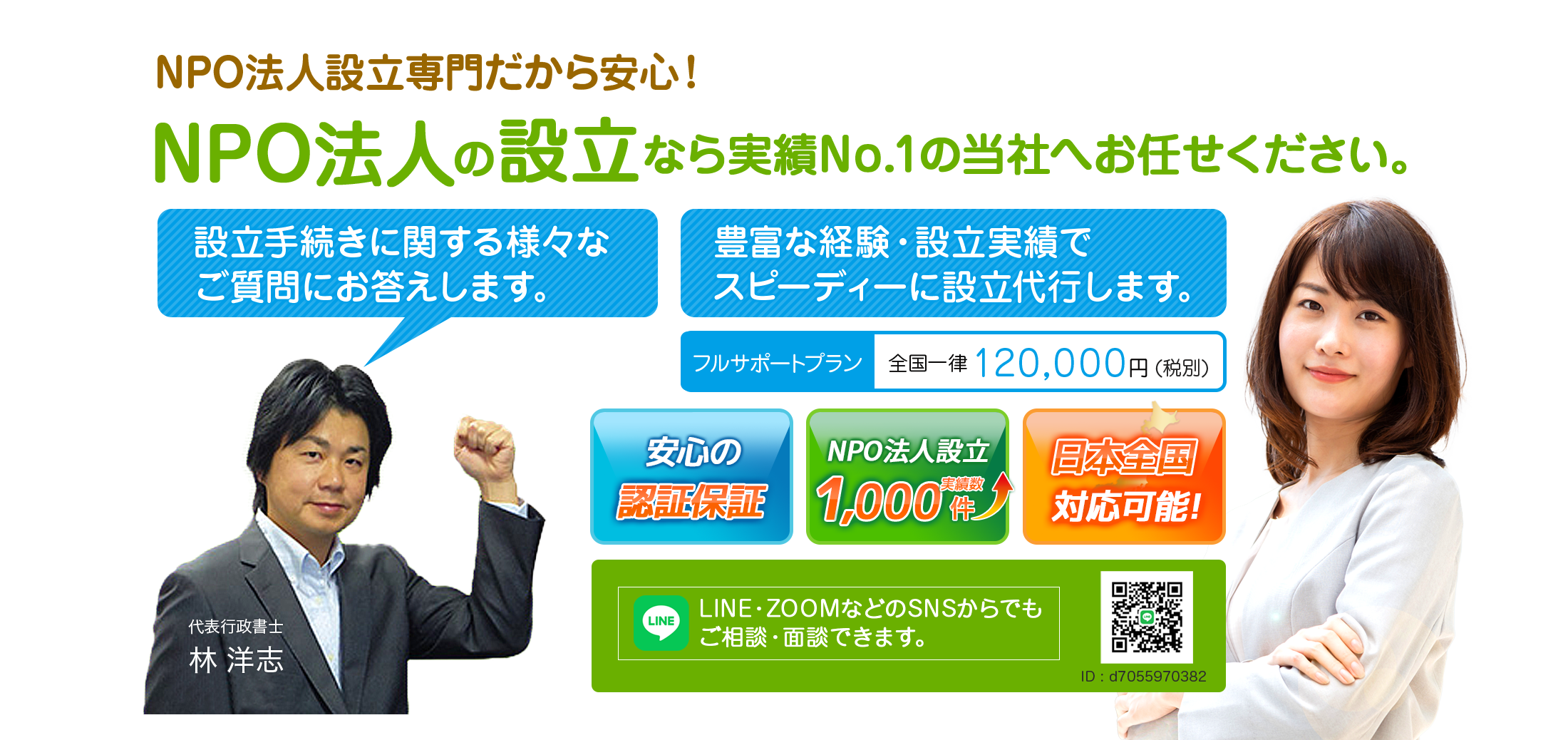

また、NPO法人を設立する場合、多くの経験、知識、労力が必要となります。都道府県などの審査庁に認証の申請だけで10回以上足を運んだという例も稀ではありません。費用対効果を考えると専門家に依頼するのが得策かと思います。当事務所は、日本全国のNPO法人を迅速・安心・丁寧に設立し、設立後の運営もサポートしております。設立の際のご質問につきましては、当事務所にご相談下さい。お客様のご質問に専門家がお答えいたします。

「営利を目的としないこと」といわれると、「訪問介護等の活動は無料で行わなくてはいけない」と思われるかもしれませんが、これはまったくの間違いです。法人の活動を無料で行う必要はありません。

「営利を目的としないこと」とは、構成員(役員、会員等)に利益を配分してはいけないということです。

例えば、株式会社では利益が生じた場合、その利益を役員、株主に分配することができます。

しかし、NPO法人では、利益が生じても、その利益を役員、会員等に分配してはいけないのです。つまり、利益はNPO法人の活動のためだけに使用しなければならないのです。

また、NPO法人の運営に必要な経費を「その他の事業」で賄う事も当然、認められております。

NPO法人の法人格を取得すると、メリットもありますが、法人としての義務も伴ってきます。

では、NPO法人のメリットとデメリットとは何かを挙げてみましょう。

NPO法人のメリット

NPO法人の一番のメリットは「法人格」を取得できることです。

つまり、法人名での銀行口座の開設や契約締結、不動産登記ができるのです。

逆に、法人格がなければ代表者個人名義で口座の開設や契約の締結をすることになり、団体と個人の資産区分が曖昧になってしまうため、代表者が交代するたびに団体の運営や継続に問題が発生する場合があります。また、法人格が無いために団体名での契約ができず、代表者の個人名義で契約を締結する事になり、代表者個人が責任を負う恐れもあります。NPO法人を設立することにより、会計書類や閲覧書類の作成など、法律に定められた運営や情報公開を行うことで、組織基盤が確立し社会的信用を得ることが可能です。

また、所轄庁からの認定をうけたNPO法人(認定NPO法人)には、寄附金の控除等の優遇措置があります。

NPO法人の義務

法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。

収益事業からの所得に対しては法人税などの国税、地方税が、収益事業に関係なく法人住民税が課せられます。(特定非営利活動に係わる事業であっても、法人税法上は収益事業とみなされることがあります。)

法に沿った法人運営をしなければなりません。解散した場合、残余財産は法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。

NPO法人は「その他の事業」として、営利を目的とする事業を行うことができます。その他の事業とは本来、法人が目的とする事業以外に行う事業のことを言います。

例えば、福祉サービスを提供することを目的とする法人が、自動販売機を設置して営利事業を行うことが例として挙げられます。他にも会員(正社員)間の相互補助のための福利厚生や共済事業なども行うことが可能です。

その他の事業の会計は、特定非営利活動の会計と区分しなければならず、その他事業で得られた収益はそのまま特定非営利活動の会計に充当しなければなりません。

また、東京都のNPO法の運用方針によると、2事業年度連続して特定非営利活動に係る事業の事業費がその他の事業の事業費より小さい場合や特定非営利活動に係る事業の総支出額がその他の事業を含めた総支出額の3分の1以下である場合は、報告徴収等の対象となる可能性があります。

特定非営利活動促進法で特定非営利活動が法定されています。 下記のA、Bの両方に当てはまる活動であればNPO法人の設立は可能です。 もし、当てはまりそうな活動がなくても、類似の活動内容であれば問題ありません。判断に困る場合は、当事務所にご相談下さい。

A:次に該当する活動であること

- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

- 社会教育の推進を図る活動

- まちづくりの推進を図る活動

- 観光の振興を図る活動

- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

- 環境の保全を図る活動

- 災害救援活動

- 地域安全活動

- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

- 国際協力の活動

- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

- 子どもの健全育成を図る活動

- 情報化社会の発展を図る活動

- 科学技術の振興を図る活動

- 経済活動の活性化を図る活動

- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

- 消費者の保護を図る活動

- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

B:不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

20分野に限定されているのは、他の公益法人とのすみ分けのためです。 構成員相互の利益を目的とする活動や特定の個人又は団体の利益を目的とする活動はAに該当してもBに該当しないので特定非営利活動ではありません。

NPO法人設立認証申請

NPO法人を設立する場合、都道府県・政令指定都市・権限委譲された市町村に設立認証申請を行います。

主たる事務所を設置する場所を所管する所轄庁が申請先となりますが、従たる事務所を設置する場合は申請先が変更になる場合もありますので、事前に最寄りの所轄庁に確認する必要があります。

また、海外や日本全国で活動をしていても、事務所が東京都だけにしかない場合、東京都知事が所轄庁になり、設立認証申請書等の提出先は東京都庁になります。

| 事務所の所在 | 所轄庁 | 申請先 |

|---|---|---|

| 1つ以上の都道府県 | 主たる事務所が所在する都道府県の知事 | 各都道府県庁 |

| 1つの政令指定都市 | 主たる事務所が所在する政令指定都市の市長 | 各政令指定都市の市役所 |

※都道府県によっては、市町村にNPO法人の事務を権限委譲している場合がございます。

| 提出書類 | |

|---|---|

| 設立認証申請書 | 1部 |

| 定款 | 2部 |

| 役員名簿 | 2部 |

| 役員就任承諾書及び宣誓書 | 1部 |

| 役員の住所又は居所の証する書面(住民票の写し) | 各1部 |

| 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 |

| 確認書 | 1部 |

| 設立趣意書 | 2部 |

| 設立についての意思の決定を証する議事録 | 1部 |

| 設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書 | 各2部 |

| 設立当初の事業年度及び翌年度の収支予算書 | 各2部 |

2.NPO法人設立認証申請

設立認証申請が受理されると公報に掲載され、受理した日から1ヶ月間公衆に縦覧されます。

縦覧される書類は定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、活動予算書です。

3.NPO法人認証・不認証の決定

申請書の受理後4ヶ月(都道府県によって多少異なる))で認証または不認証の決定が行われます。

4.NPO法人設立登記申請

NPO法人設立の認証書の交付を受けた日から、2週間以内に、主たる事務所の所在地の法務局でNPO法人設立の登記を行います。

NPO法人が法人として成立するためには、登記が必要です。認証を受けただけでは、法人として成立しません。

また、設立初年度の事業期間や役員の任期の始期は登記された日からです。登録手数料は一切かかりません。

| 提出書類 | |

|---|---|

| 特定非営利活動法人設立登記申請書 | 1部 |

| 定款(所轄庁で認証を受けたもの) | 1部 |

| 設立認証書 | 1部 |

| 理事の就任承諾書 | 人数分 |

| 資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録) | 1部 |

| 委任状(代表者以外が申請手続きを行う場合) | 1部 |

| 登記用紙 | 1部 |

| 印鑑届書 | 1部 |

| 理事の印鑑証明書 | 1部 |

5.NPO法人設立登記完了後

設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に書類を提出します。

| 提出書類 | |

|---|---|

| 設立登記完了届出書 | 1部 |

| 登記簿謄本 | 1部 |

| 登記簿謄本の写し | 2部 |

| 定款 | 2部 |

| 資産の総額を証する書面(設立当初の財産目録) | 2部 |

※提出した書類は所轄庁で一般公開されます。

その後も毎年所轄庁に事業報告書等を提出しなければならず、その書類も一般公開されます。

特定非営利活動促進法でNPO法人になるための要件は、下記のように定められております。

- 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること

- 営利を主とする目的としないこと

- 法人の主たる目的として政治活動や宗教活動をしないこと

- 法人の目的として特定の公職者(候補者も含む)または政党を支持・推薦・反対をしないこと

- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと

- 特定の政党のために利用しないこと

- 特定非営利活動に係わる事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと

- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと

- 社員(正会員などで総会で議決権を持つ者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと

(条件を付けることはできますが、目的に照らし合理的且つ客観的なものでなければなりません。もちろん公序良俗に反してもいけません。また、社員の退会は自由とし、資格の取得と喪失には定款に明示しなければなりません。) - 10人以上の社員(会員のこと)を有するものであること

- 役員の条件については「役員について」を参照してください。

- 会計は、会計の原則に従って行うこと

NPO法人設立までの費用

NPO法人設立までには、多大な労力と時間と知識が必要になります。

一般の方が行おうとして、認証申請の受理までに何度となく足を運んだ上、結局諦めたという話も少なくないようです。色々調べたり、所轄庁(都道府県・政令指定都市等)に足を運んで相談したりし、手続きを全て自分たちで行おうとした場合、少なく見積もっても事業開始までには1年位は掛かるでしょう。その労力と時間を事業スタートまでの事前準備に費やしたほうが、結局、経営者の方々にとってプラスになるはずです。これは最終的に時間がかかっても設立できた場合のことを申し上げておりますので、「結局、設立できなかった」となってしまっては、多大な損害を及ぼすことになります。手数料も20万円以上が相場と言われております。

当事務所では、この様な複雑且つ知識と時間が掛かるNPO法人設立をバックアップいたします。更に、認証保証付きですので、もし不認証の場合は全額返金、もしくは認証取得まで対応保証となっており、初めての方でも安心してご依頼いただけます。

また、設立後の各種手続や運営も各種専門家と連携し、バックアップ出来る体制を構築しておりますので、アフターフォローも万全です。

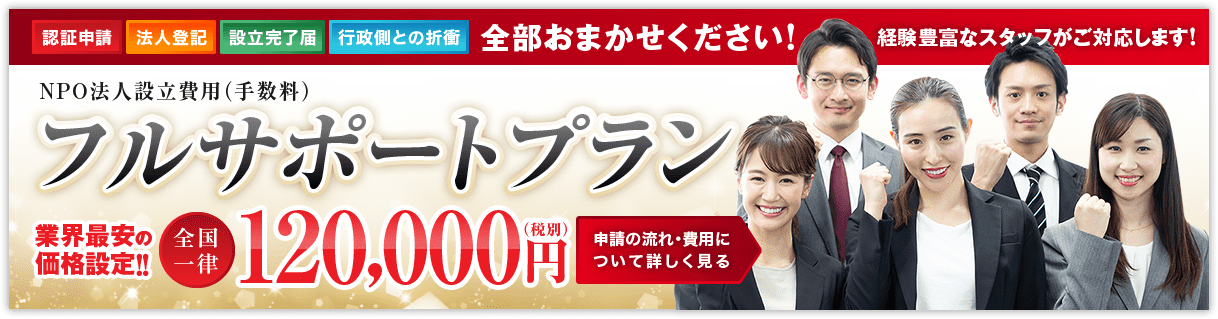

フルサポートプラン認証申請→法人登記→設立完了届、行政側との折衝も全てお任せ

認証申請から設立登記完了後の届出までの手続きを全て代行いたします。

最短1週間で申請いたします!お急ぎの方もお任せ下さい。

申請書の書類作成から所轄庁への折衝等、全て当社が行います。

また、当社の手数料には諸経費が含まれております。

追加料金は発生しませんのでご安心してご依頼いただけます。

| 全国一律 | ¥150,000(税別) |

|---|

1.役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと

理事は社員、職員との兼務ができますが、監事は社員のみ兼務できます。

2.役員が欠格事由に該当しないこと

3.各役員について、その配偶者若しく三親等以内の親族が2人以上でないこと

また当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を越えて含まれていないこと

役員総数が5人以下なら配偶者及び三親等以内の親族1人も含まれてはなりません。役員総数が6人以下なら各役員につき配偶者及び三親等以内の親族1人含むことができます。

4.役員の報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること

役員の報酬と事務員等の給与は別です。役員が事務員等を兼務している場合、事務員として給与を受けることは大丈夫です。

5.理事または監事は、それぞれの定数の2/3以上いること

設立当初は定数を満たしていること

NPO法人は毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の下記の事業報告書等の書類を所轄庁に提出しなければいけません。提出した書類は所轄庁で一般公開されます。

なお、従たる事務所を設置する法人は、その事務所の所在する都道府県においても一般公開されます。

また、定款を変更する場合、総会の議決を経た上で所轄庁の認証が必要となる場合があります。役員の変更、軽微な定款の変更等があった場合は所轄庁に届け出る必要があります。

さらに、下記の書類については事務所に据え置いて、利害関係人に閲覧させる義務があります。

- 定款

- 認証・登記に関する書類の写し

- 事業報告書

- 財産目録

- 貸借対照表

- 活動計算書

- 役員名簿

- 「前事業年度において役員であった者の氏名および住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿」

- 社員のうち10人以上の者の名簿

役員に誰でも就任できるわけではありません。法律で役員になれない人の条件が決められています。このことを欠格事由と言います。したがって、以下の表に列記した内容に一つでも該当すると役員になれません。

もし、一人でも欠格事由の該当者が役員に入っていた場合、それだけで不認証になります。これは社員についても通常、準用されます。

役員、社員を選任する場合は身元の確認を充分行う必要があります。

- 成年被後見人又は被保佐人

- 破産者で復権を得ない者

- 禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

- 特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

- 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者

- 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者

| 運営法人 | 行政書士法人東京総合行政事務所 |

|---|---|

| 代表行政書士 | 林 洋志 日本行政書士会連合会登録(第03101316号) 東京都行政書士会会員(第6631号) 法務省承認申請取次(東)行03−第469号132003200469 |

| 所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-1-5 スミトー神田岩本町ビル9F |

| 営業時間 | 月〜金曜日(平日) 9時〜18時 |

| 電話番号 | 03-6231-8677(代) |

| FAX番号 | 03-6231-8678 |